Corridos de la Revolución Mexicana: historia, características y ejemplos famosos

Los corridos de la Revolución Mexicana (1910–1920) fueron una de las formas más importantes de expresión popular en el periodo.

Al ser fácilmente memorizables y cantados oralmente, se esparcían rápidamente por todo el país, incluso en regiones con poco acceso a periódicos o educación formal.

De esta manera, no fueron sólo una forma musical, sino que también unaherramienta política y un documento social. A través de él, los sectores más marginados encontraron una forma de narrar su versión de la historia.

¿Qué son los corridos de la Revolución Mexicana?

Son composiciones musicales narrativas en forma de balada que relatan hechos históricos, hazañas de personajes célebres, injusticias sociales o vivencias del pueblo.

Durante la Revolución Mexicana (1910–1920), los corridos adquirieron un papel central como medio de comunicación, propaganda y crónica popular.

En ellos se contaban las historias de líderes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, así como la vida del campesino o del soldado raso. Muchos autores eran anónimos, lo que refuerza su carácter colectivo.

Características

- Narración en primera o tercera persona: El narrador cuenta una historia real o ficticia con un enfoque dramático.

- Estructura tradicional: Inicio, desarrollo y desenlace. Muchas veces con una introducción que indica lugar, fecha y protagonistas.

- Lenguaje popular y directo: Refleja la oralidad del pueblo y su forma de ver el mundo.

- Función informativa y testimonial: Sirven como crónica de eventos importantes.

- Ritmo repetitivo: Facilita su memorización y difusión.

- Presencia del heroísmo y la tragedia: Exaltan el valor y el sacrificio.

- Elementos de crítica social: Denuncian abusos del poder, injusticias agrarias, y desigualdades.

Ejemplos

1. La cucaracha

Aunque su melodía es de origen español, la letra de La Cucaracha fue adaptada durante la Revolución Mexicana. Existen muchas versiones, cada una con distintas estrofas satíricas dirigidas a personajes del momento.

Esta es la más famosa y hace alusión al conflicto entre Carranza y Villa, dos importantes figuras de la revolución. Así, se busca denostar al primero y ensalzar a Villa.

De este modo, la cucaracha representa a Carranza (o el gobierno) que ya no puede avanzar. La mención al uso de marihuana le añade una dimensión provocadora y humorística. Puede interpretarse como una crítica o burla hacia los vicios o debilidades del enemigo político.

Esta canción se convirtió en uno de los corridos más conocidos, incluso fuera de México. Su ritmo pegajoso y su tono festivo lo hicieron popular en carnavales, películas y caricaturas. Ha sido interpretado por artistas como Antonio Aguilar, Pedro Infante y Los Lobos.

La cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

Porque no tiene, porque le falta

Marihuana que fumarLa cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

Porque no tiene, porque le falta

Marihuana que fumarCon las barbas de Carranza

Voy a hacer una toquilla

Pa' ponérsela al sombrero

Del señor Francisco VillaCon las barbas de Carranza

Voy a hacer una toquilla

Pa' ponérsela al sombrero

Del señor Francisco VillaLa cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

Porque no tiene, porque le falta

Marihuana que fumarQué bonita cucaracha

Para echarme una bailada

Empezando por la noche

Hasta ahí en la madrugadaQué bonita cucaracha

Para echarme una bailada

Empezando por la noche

Hasta ahí en la madrugadaLa cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

Porque no tiene, porque le falta

Marihuana que fumarYa murió la cucaracha

Ya la llevan a enterrar

Entre cuatro zopilotes

Y uno que otro gavilánYa murió la cucaracha

Ya la llevan a enterrar

Entre cuatro zopilotes

Y uno que otro gavilánLa cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

Porque no tiene, porque le falta

Marihuana que fumarLa cucaracha, la cucaracha

Ya no puede caminar

Porque no tiene, porque le falta

Marihuana que fumar

2. La Adelita

Inspirada en las mujeres que seguían a los soldados, conocidas como adelitas o soldaderas, esta canción retrata a una mujer valiente y enamorada que acompaña al regimiento.

Aunque no se conoce un autor específico, surgió entre 1914 y 1916. Muestra el amor entre un soldado y su amada, pero también la tragedia de la guerra que causó muchas muertes y separó a tantas familias.

Así, se combina el romanticismo con la valentía femenina. Adelita representa a la mujer revolucionaria no sólo como compañera, sino como símbolo de coraje y patriotismo. Con ello, pasó de ser una figura secundaria a un símbolo de participación femenina en la historia. Ha sido reinterpretada en el cine, la literatura y en corrientes feministas actuales.

En lo alto de la abrupta serranía

Acampado, se encontraba un regimiento

Y una moza, que valiente los seguía

Locamente enamorada del sargentoPopular entre la tropa, era Adelita

La mujer que el sargento idolatraba

Porque, a más de ser valiente, era bonita

Y hasta el mismo coronel la respetabaPues sabía que decía

Aquel que tanto la queríaAdelita, se llama la joven

A quien yo quiero y no puedo olvidar

En el mundo, yo tengo una rosa

Que, con el tiempo, la voy a cortarSi Adelita quisiera ser mi novia

Y si Adelita fuera mi mujer

Le compraría un vestido de seda

Para llevarla a bailar al cuartelUna noche en que la escolta regresaba

Conduciendo entre sus filas al sargento

En la voz de una mujer que sollozaba

La plegaria se escuchó en el campamentoAl oírla, el sargento temeroso

De perder para siempre a su adorada

Ocultando su emoción bajo el embozo

A su amada le cantó de esta maneraY se oía que decía

Aquel que tanto la queríaSi Adelita se fuera con otro

Le seguiría la huella sin cesar

Si por mar, en un buque de guerra

Si por tierra, en un tren militarSoy soldado y la patria me llama

A los campos que vaya a pelear

Adelita, Adelita de mi alma

No me vayas, por Dios, a olvidarY después que terminó una cruel batalla

Y la tropa abandonó su campamento

Por las bajas que causara la metralla

Muy diezmado, regresaba el regimientoEl sargento recordando los quereres

Los soldados que volvían de la guerra

Recriéndoles su amor a otras mujeres

Entonaban este himno de la guerraY se oía que decía

Aquel que tanto la queríaY si acaso yo muero en campaña

Y mi cadáver, en el campo, va a quedar

Adelita, por Dios, te lo ruego

Que, con tus ojos, me vayas a llorarToca el clarín de campaña a la guerra

Salga el valiente guerrero a pelear

Correrán los arroyos de sangre

Que gobierne un tirano jamásQue si Adelita quisiera ser mi novia

Y si Adelita fuera mi mujer

Le compraría un vestido de seda

Para llevarla a bailar al cuartel

3. El barzón

Este corrido es un himno de protesta que refleja el sufrimiento de los campesinos y la explotación que sufrían por parte de los hacendados.

Su función principal fue la crítica social y el llamado a la acción. Muestra la ironía de trabajar la tierra pero seguir endeudado, en una especie de esclavitud moderna. El verso "Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando" representa la imposibilidad de cambiar el destino de los trabajadores.

Se considera uno de los corridos más importantes del México posrevolucionario. Fue recuperado por movimientos campesinos y de izquierda. También sirvió como base de inspiración para películas y discursos políticos.

Esas tierras del rincón

Las sembré con un buey pando

Se me reventó el barzón

Y sigue la yunta andandoCuando llegué a medias tierras

El arado iba enterradoSe enterró hasta la telera

El timón se deshojó

El yugo se iba pandeando

El barzón iba rozando

El sembrador me iba hablando

Yo le dije al sembrador

No me hable' cuando ande arando

Se me reventó el barzón

Y sigue la yunta andandoCuando acabé de piscar

Vino el rico y lo partióTodo mi maíz se llevó

Ni pa' comer me dejó

Me presenta aquí la cuenta

Aquí debes veinte pesos

De la renta de unos bueyes

Cinco pesos de magueyes

Una nega, tres cuartillos

De frijol que te prestamos

Una nega, tres cuartillos

De maíz que te habilitamos

Cinco pesos de unas fundas

Siete pesos de cigarros

Seis pesos no sé de qué

Pero todo está en la cuenta

Además de los veinte reales

Que sacaste de la tienda

Con todo el maíz que te toca

No le pagas a la hacienda

Pero cuentas con mis tierras

Para seguirlas sembrandoY ahora vete a trabajar

Pa' que sigas abonandoNomás me quedé pensando

Sacudiendo mi cobija

Haciendo un cigarro de hoja

Ay, qué patrón tan sinvergüenza

Todo mi maíz se llevó

Para su maldita troje

Se me reventó el barzón

Y sigue la yunta andandoCuando llegué a mi casita

Me decía mi prenda amada¿'Ontá el maíz que te tocó?

Le respondí yo muy triste

El patrón se lo llevó

Por lo que debía en la hacienda

Pero me dijo el patrón

Que contara con la tiendaAhora voy a trabajar

Para seguirle abonandoVeinte pesos, diez centavos

Unos que salgo restando

Me decía mi prenda amada

Ya no trabajes con ese hombre

Nomás nos está robando

Anda al salón de sesiones

Que te lleve mi compadre

Ya no le hagas caso al padre

Él y sus excomuniones

¿Que no ves a tu familia

Que ya no tiene calzones?

Ni yo tengo ya faldilla

Ni tú tienes pantalones

Nomás me quedé pensando

¿Por qué dejé a mi patrón?

Me decía mi prenda amada

Que vaya el patrón al cuerno

Como estuviéramos de hambre

Si te has seguido creyendo

De lo que te decía el cura

De las penas del infierno

¡Viva la revolución!

¡Muera el supremo gobierno!Se me reventó el barzón

Y siempre seguí sembrando

4. La toma de Zacatecas

Este corrido conmemora la batalla del 23 de junio de 1914, cuando las tropas de Francisco Villa tomaron Zacatecas, una de las victorias más importantes de la Revolución. Se canta desde la perspectiva de un testigo.

Así, se exalta el heroísmo de Villa y se denuncia la destrucción causada por el régimen de Huerta. Al mismo tiempo, rinde homenaje a los caídos en combate, describiendo las calles “entapizadas” de muertos. Tiene un tono solemne y épico.

Es uno de los corridos históricos más usados en la enseñanza de la Revolución. Resalta la dimensión épica del conflicto. Se suele interpretar en celebraciones patrias y actos cívicos.

Era el veintitrés de junio

Hablo con los más presentes

Fue tomado Zacatecas

Por las tropas insurgentesYa tenían algunos días

Que se estaban agarrando

Cuando llegó Pancho Villa

A ver qué estaba pasandoLas órdenes que dio Villa

A todos en formación

Para empezar el combate

Al disparo de un cañónAl disparo de un cañón

Como lo tenían de acuerdo

Empezó duro el combate

Lado derecho e izquierdoLe tocó atacar La Bufa

A Villa, Urdina y Natera

Por allí tenían que verse

Lo bueno de su banderaLas calles de Zacatecas

De muertos, entapizada

Lo mismo estaban los cerros

Por el fuego de granadaAy, hermoso Zacatecas

Mira cómo te han dejado

La causa fue el viejo Huerta

Y tanto rico allegadoAhora sí, borracho Huerta

Harás las patas más chuecas

Al saber que Pancho Villa

Ha tomado Zacatecas

5. El zapatista

Este corrido rinde homenaje a Emiliano Zapata, líder del sur y símbolo de la lucha por la tierra. Está narrado por el hijo de un zapatista, lo que añade una dimensión emocional.

Se exaltan los ideales agrarios de Zapata, presentándolo como un mártir. El padre del narrador muere por la causa, pero su sacrificio no es en vano: deja una tierra y un ejemplo de dignidad. Es un canto de justicia y orgullo campesino.

¡Viva Emiliano Zapata!

Amigos de las ciudades

De mi México querido

Escuchen este corrido

De sacrificio y amorFue mi padre un agrarista

Y valiente zapatista

Que jugábase la vida

Como todo un gran señorPartida dio de la tierra

En armas se levantó

Para dejarle a sus hijos

El solar que tanto amó¡Mi general Emiliano Zapata, presente!

Dejando sus amoríos

Combatió contra Argumedo

Cuando Victoriano Huerta

A Madero asesinóSu anhelo se coronó

Porque en sangrienta batalla

Aquella bala perdida

Con su vida terminóSu sangre regó la tierra

Para bien del campesino

Gritando: ¡Viva Zapata!

Morir sería su destino

Historia

El corrido mexicano es una forma de poesía narrativa cantada que tiene sus raíces en la tradición española del romance medieval, traído a América durante la conquista.

Desde el siglo XIX ya relataban hechos históricos como la guerras de independencia, bandidos famosos o tragedias populares. Sin embargo, fue durante la Revolución Mexicana (1910–1920) cuando el género alcanzó su madurez y mayor expansión.

A diferencia de los relatos oficiales, daban voz al pueblo y ofrecían una visión diferente de los hechos. Además, su difusión era oral, rápida y accesible para una población que en su mayoría era analfabeta.

En ese contexto, el corrido se transformó en el principal medio de comunicación popular. Como no había radio ni televisión, estas canciones informaban, educaban, entretenían y motivaban a la acción.

Después de 1920, muchos corridos revolucionarios siguieron circulando como parte de la tradición oral y entraron en el repertorio musical popular. También surgieron nuevos corridos que cuestionaban los logros de la Revolución, adoptaron temas más locales y menos épicos y que se mezclaron con géneros como el mariachi o la ranchera.

Etapas del desarrollo de los corridos durante la Revolución

Primeros años (1910–1913):

- Corridos contra Porfirio Díaz y en apoyo a Francisco I. Madero.

- Se cantan temas como la toma de ciudades, el sufragio efectivo y las injusticias agrarias.

- Ejemplo: El corrido de Madero.

Etapa media (1914–1917):

- Auge de corridos dedicados a caudillos como Villa y Zapata.

- Describen batallas famosas (como la de Zacatecas), traiciones (el asesinato de Madero) y se destacan figuras femeninas (como Adelita).

- Son más numerosos, variados y algunos ya empiezan a registrarse por escrito.

Etapa final (1918–1920):

- Declive del conflicto armado, pero aún aparecen corridos que reflexionan sobre los resultados de la Revolución.

Legado

Con el tiempo, el corrido pasó de ser un instrumento de lucha a una forma de memoria histórica y cultural, transmitida de generación en generación.

Así, se difundían de varias maneras:

- Cantores populares que los interpretaban en ferias, plazas y lugares públicos.

- Hojas volantes impresas que se vendían en mercados (al estilo de los "pliegos de cordel" españoles).

- Fonógrafos y radio (a partir de los años 30) que grabaron e inmortalizaron muchas versiones.

Durante el siglo XX, los musicólogos, historiadores y folcloristas comenzaron a recopilar los corridos como patrimonio cultural, destacando su valor documental y artístico.

Impacto en la cultura popular

Los corridos revolucionarios fueron más allá de su función original y se convirtieron en un símbolo de México.

Preservación de la memoria

Uno de los aportes más grandes del corrido revolucionario fue la construcción de una memoria alternativa a la historia oficial. Mientras los libros y discursos del poder solían estar escritos por los vencedores, los corridos relataban las hazañas, sufrimientos y esperanzas desde la mirada del pueblo: campesinos, soldados, mujeres, pobres, rebeldes.

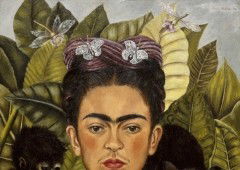

Formación de héroes y símbolos populares

Ayudaron a construir la figura heroica de líderes revolucionarios, presentándolos no como políticos, sino como hombres del pueblo: valientes, nobles, incorruptibles. En muchos casos fueron idealizados.

Símbolos populares nacidos o reforzados por los corridos:

- Pancho Villa, como el vengador del pueblo del norte (La toma de Zacatecas).

- Emiliano Zapata, como defensor eterno de los campesinos (El zapatista).

- La Adelita, como la mujer fuerte, decidida y comprometida con la lucha.

Estos personajes trascendieron su contexto y hoy aparecen en murales, películas, novelas, grafitis y hasta en el arte contemporáneo.

Resistencia cultural y crítica social

Muchos corridos revolucionarios contienen crítica directa al abuso del poder, la desigualdad, el clero, la explotación laboral y la traición a los ideales revolucionarios. Por eso, han sido una forma de resistencia cultural que permite a los sectores marginados expresar su inconformidad.

Influencia en la música, el cine y la literatura

Inspiraron generaciones enteras de músicos, escritores y cineastas. Durante la Época de Oro del cine mexicano (años 40 y 50), los corridos fueron banda sonora de decenas de películas históricas protagonizadas por Pedro Infante, Jorge Negrete o Antonio Aguilar. Incluso en el cine actual, muchas veces aparecen como recurso nostálgico o identitario.

En la literatura, autores como Carlos Fuentes o Mariano Azuela integraron el espíritu del corrido en sus obras, e incluso poetas modernos han imitado su estructura para hablar de otros temas sociales.

Continuidad e inspiración en nuevos movimientos

No desapareció con el fin de la Revolución. Evolucionó y hoy existen corridos modernos (algunos polémicos como los “narcocorridos”), pero también otros que siguen hablando de injusticias, migración, desaparecidos, lucha obrera o derechos indígenas.

Ver también