9 cuentos para dormir: maravillosas historias para el amor de tu vida

Las historias de amor son parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales. En el siguiente listado se pueden encontrar algunos de los cuentos románticos más apasionados, tortuosos y seductores para acompañarte antes de dormir.

- Amores que matan - Sisinia Anze Terán

- La noche de los feos - Mario Benedetti

- El viajero - Emilia Pardo Bazán

- Las fresas - Émile Zola

- Un baile de máscaras - Alexandre Dumas, padre

- En el bosque - Guy de Maupassant

- Las tres naranjas del amor - Alfred de Musset

- La muerte de Isolda - Horacio Quiroga

- La flor del membrillo - Henry Harland

1. Amores que matan - Sisinia Anze Terán

Después de haber pasado unas horas clandestinas desbordadas de amor y pasión, como venían haciéndolo cada primer viernes del mes, la muchacha regresaba a casa resguardada por la oscuridad del bosque. Grande fue su sorpresa al encontrarse con una turba enardecida e iluminada con decenas de antorchas. La tomaron presa y la llevaron a la casa del pastor del pueblo. Fue acusada, juzgada y sentenciada a la hoguera. Muchos años después, continúan escuchando cada primer viernes del mes el canto lastimero de una lejana flauta. La leyenda cuenta que el fauno, usando una fracción calcinada de la tibia que rescató de la hoguera, entona tristes melodías recordando a su amada.

Sisinia Anze Terán (Bolivia, 1974) es una escritora que se ha especializado en la microficción. En este cuento presenta un amor prohibido entre una humana y una criatura mitológica: un fauno.

Así, su relación es incomprendida y castigada por la sociedad que decide sentenciar a muerte a la muchacha. A pesar de esta injusticia, su amado sigue recordándola eternamente.

Revisa Microcuentos que te cautivarán en segundos

2. La noche de los feos - Mario Benedetti

1

Ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los ocho años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia.

Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que sólo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro.

Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía pero con oscura solidaridad; allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas: esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos -de la mano o del brazo- tenían a alguien. Sólo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas.

Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura.

Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aun en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca bien formada. Era la oreja de su lado normal.

Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente.

La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella, y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó.

La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés; pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculos mayor, poco menos que coordinado; algo que se debe mirar en compañía, junto a uno (o una) de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo.

Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje (eso también me gustó) para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo. Su lindo pelo.

“¿Qué está pensando?”, pregunté.

Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma.

“Un lugar común”, dijo. “Tal para cual”.

Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo.

“Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad?”

“Sí”, dijo, todavía mirándome.

“Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida.”

“Sí.”

Por primera vez no pudo sostener mi mirada.

“Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe?, de que usted y yo lleguemos a algo.”

“¿Algo cómo qué?”

“Como querernos, caramba. O simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad.”

Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas.

“Prométame no tomarme como un chiflado.”

“Prometo.”

“La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total. ¿Me entiende?”

“No.”

“¡Tiene que entenderme! Lo oscuro total. Donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía?”

Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata.

“Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca.”

Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico.

“Vamos”, dijo.

2

No sólo apagué la luz sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba. Y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse.

Yo no veía nada, nada. Pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano, hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron.

En ese instante comprendí que debía arrancarme (y arrancarla) de aquella mentira que yo mismo había fabricado. O intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso.

Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror, y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos (al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos) pasaron muchas veces sobre sus lágrimas.

Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara, y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra.

Lloramos hasta el alba. Desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble.

Mario Benedetti (Uruguay, 1920 - 2009) es uno de los escritores más populares de América Latina debido a una obra que refleja la cotidianidad y los problemas del día a día de personajes comunes y corrientes.

"La noche de los feos" es un breve relato que busca denunciar las expectativas de belleza canónica. A través de la voz de su protagonista, muestra el juicio al que son sometidos aquellos que no caben en los estándares.

Con un tono irónico, relata el momento en que conoce a una mujer con un defecto físico notorio, tal como él. Así, estos dos seres excluidos de la sociedad de los normales, logran establecer un vínculo y aprenden que queriéndose primero a sí mismos, pueden entregarse por completo al otro.

Te puede interesar: Poemas imprescindibles de Mario Benedetti

3. El viajero - Emilia Pardo Bazán

Fría, glacial era la noche. El viento silbaba medroso y airado, la lluvia caía tenaz, ya en ráfagas, ya en fuertes chaparrones; y las dos o tres veces que Marta se había atrevido a acercarse a su ventana por ver si aplacaba la tempestad, la deslumbró la cárdena luz de un relámpago y la horrorizó el rimbombar del trueno, tan encima de su cabeza, que parecía echar abajo la casa.

Al punto en que con más furia se desencadenaban los elementos, oyó Marta distintamente que llamaban a su puerta, y percibió un acento plañidero y apremiante que la instaba a abrir. Sin duda que la prudencia aconsejaba a Marta desoírlo, pues en noche tan espantosa, cuando ningún vecino honrado se atreve a echarse a la calle, sólo los malhechores y los perdidos libertinos son capaces de arrostrar viento y lluvia en busca de aventuras y presa. Marta debió de haber reflexionado que el que posee un hogar, fuego en él, y a su lado una madre, una hermana, una esposa que le consuele, no sale en el mes de enero y con una tormenta desatada, ni llama a puertas ajenas, ni turba la tranquilidad de las doncellas honestas y recogidas. Mas la reflexión, persona dignísima y muy señora mía, tiene el maldito vicio de llegar retrasada, por lo cual sólo sirve para amargar gustos y adobar remordimientos. La reflexión de Marta se había quedado zaguera, según costumbre, y el impulso de la piedad, el primero que salta en el corazón de la mujer, hizo que la doncella, al través del postigo, preguntase compadecida:

—¿Quién llama?

Voz de tenor dulce y vibrante respondió en tono persuasivo:

—Un viajero.

Y la bienaventurada de Marta, sin meterse en más averiguaciones, quitó la tranca, descorrió el cerrojo y dio vuelta a la llave, movida por el encanto de aquella voz tan vibrante y tan dulce.

Entró el viajero, saludando cortésmente; y sacudiendo con gentil desembarazo el chambergo, cuyas plumas goteaban, y desembozándose la capa, empapada por la lluvia, agradeció la hospitalidad y tomó asiento cerca de la lumbre, bien encendida por Marta. Esta apenas se atrevía a mirarle, porque en aquel punto la consabida tardía reflexión empezaba a hacer de las suyas, y Marta comprendía que dar asilo al primero que llama es ligereza notoria. Con todo, aun sin decidirse a levantar los ojos, vio de soslayo que su huésped era mozo y de buen talle, descolorido, rubio, cara linda y triste, aire de señor, acostumbrado al mando y a ocupar alto puesto. Sintióse Marta encogida y llena de confusión, aunque el viajero se mostraba reconocido y le decía cosas halagüeñas, que por el hechizo de la voz lo parecían más; y a fin de disimular su turbación, se dio prisa a servir la cena y ofrecer al viajero el mejor cuarto de la casa, donde se recogiese a dormir.

Asustada de su propia indiscreta conducta, Marta no pudo conciliar el sueño en toda la noche, esperando con impaciencia que rayase el alba para que se ausentase el huésped. Y sucedió que éste, cuando bajó, ya descansado y sonriente, a tomar el desayuno, nada habló de marcharse, ni tampoco a la hora de comer, ni menos por la tarde; y Marta, entretenida y embelesada con su labia y sus paliques, no tuvo valor para decirle que ella no era mesonera de oficio.

Corrieron semanas, pasaron meses, y en casa de Marta no había más dueño ni más amo que aquel viajero a quien en una noche tempestuosa tuvo la imprevisión de acoger. Él mandaba, y Marta obedecía, sumisa, muda, veloz como el pensamiento.

No creáis por eso que Marta era propiamente feliz. Al contrario, vivía en continua zozobra y pena. He calificado de amo al viajero, y tirano debí llamarle, pues sus caprichos despóticos y su inconstante humor traían a Marta medio loca. Al principio, el viajero parecía obediente, afectuoso, zalamero, humilde; pero fue creciéndose y tomando fueros, hasta no haber quien le soportase. Lo peor de todo era que nunca podía Marta adivinarle el deseo ni precaverle la desazón: sin motivo ni causa, cuando menos debía temerse o esperarse, estaba frenético o contentísimo, pasando, en menos que se dice, del enojo al halago y de la risa a la rabia. Padecía arrebatos de furor y berrinches injustos e insensatos, que a los dos minutos se convertían en transportes de cariño y en placideces angelicales; ya se emperraba como un chico, ya se desesperaba como un hombre; ya hartaba a Marta de improperios, ya le prodigaba los nombres más dulces y las ternezas más rendidas.

Sus extravagancias eran a veces tan insufribles, que Marta, con los nervios de punta, el alma de través y el corazón a dos dedos de la boca, maldecía el fatal momento en que dio acogida a su terrible huésped. Lo malo es que cuando justamente Marta, apurada la paciencia, iba a saltar y a sacudir el yugo, no parece sino que él lo adivinaba, y pedía perdón con una sinceridad y una gracia de chiquillo, por lo cual Marta no sólo olvidaba instantáneamente sus agravios, sino que, por el exquisito goce de perdonar, sufriría tres veces las pasadas desazones.

¡Que en olvido las tenía puestas… . cuando el huésped, a medias palabras y con precauciones y rodeos, anunció que «ya» había llegado la ocasión de su partida! Marta se quedó de mármol, y las lágrimas lentas que le arrancó la desesperación cayeron sobre las manos del viajero, que sonreía tristemente y murmuraba en voz baja frasecitas consoladoras, promesas de escribir, de volver, de recordar. Y como Marta, en su amargura, balbucía reproches, el huésped, con aquella voz de tenor dulce y vibrante, alegó por vía de disculpa:

—Bien te dije, niña que soy un viajero. Me detengo, pero no me estaciono; me poso, no me fijo.

Y habéis de saber que sólo al oír esta declaración franca, sólo al sentir que se desgarraban las fibras más íntimas de su ser, conoció la inocentona de Marta que aquel fatal viajero era el Amor, y que había abierto la puerta, sin pensarlo, al dictador cruelísimo del orbe.

Sin hacer caso del llanto de Marta (¡para atender a lagrimitas está él!), sin cuidarse del rastro de pena inextinguible que dejaba en pos de sí, el Amor se fue, embozado en su capa, ladeado el chambergo —cuyas plumas, secas ya, se rizaban y flotaban al viento bizarramente— en busca de nuevos horizontes, a llamar a otras puertas mejor trancadas y defendidas. Y Marta quedó tranquila, dueña de su hogar, libre de sustos, de temores, de alarmas, y entregada a la compañía de la grave y excelente reflexión, que tan bien aconseja, aunque un poquillo tarde. No sabemos lo que habrán platicado; sólo tenemos noticias ciertas de que las noches de tempestad furiosa, cuando el viento silba y la lluvia se estrella contra los vidrios, Marta, apoyando la mano sobre su corazón, que le duele a fuerza de latir apresurado, no cesa de prestar oído, por si llama a la puerta el huésped.

Emilia Pardo Bazán (1851 - 1921) fue una de las artistas españolas más importantes del siglo XIX. Colaboró con varios periódicos y revistas, por lo que llegó a publicar alrededor de 600 cuentos a lo largo de su vida.

Entre sus libros, se encuentra la antología Cuentos de amor, en los que aborda lo romántico desde diversas aristas. "El viajero" funciona como una metáfora sobre el amor, como un visitante que aparece sin anunciar y que otorga todo tipo de emociones contradictorias.

A pesar de que la protagonista sufrió durante su estadía y con su partida, sigue esperando que vuelva aquel sentimiento arrobador que hizo de su vida más emocionante.

4. Las fresas - Émile Zola

Una mañana de junio, al abrir la ventana, recibí en el rostro un soplo de aire fresco. Durante la noche había habido una fuerte tormenta. El cielo parecía como nuevo, de un azul tierno, lavado por el chaparrón hasta en sus más pequeños rincones. Los tejados, los árboles cuyas altas ramas percibía por entre las chimeneas, estaban aún empapados de lluvia, y aquel trozo de horizonte sonreía bajo un sol pálido. De los jardines cercanos subía un agradable olor a tierra mojada.

-Vamos, Ninette, -grité alegremente- ponte el sombrero… Nos vamos al campo.

Aplaudió. Terminó su arreglo personal en diez minutos, lo que es muy meritorio tratándose de una coqueta de veinte años. A las nueve, nos encontrábamos en los bosques de Verrières.

II

¡Qué discretos bosques, y cuántos enamorados no han paseado por ellos sus amores! Durante la semana, los sotos están desiertos, se puede caminar uno junto al otro, con los brazos en la cintura y los labios buscándose, sin más peligro que el de ser vistos por las muscarias de las breñas. Las avenidas se prolongan, altas y anchas, a través de las grandes arboledas, el suelo está cubierto de una alfombra de hierba fina sobre la que el sol, agujereando los ramajes, arroja tejos de oro. Hay caminos hundidos, senderos estrechos muy sombríos, en los que es obligatorio apretarse uno contra el otro. Hay también espesuras impenetrables donde pueden perderse si los besos cantan demasiado alto.

Ninon se soltaba de mi brazo, corría como un perro pequeño, feliz de sentir la hierba rozándole los tobillos. Luego volvía y se colgaba de mi hombro, cansada, afectuosa. El bosque se extendía, mar sin fin de olas de verdor. El silencio trémulo, la sombra animada que caía de los grandes árboles se nos subía a la cabeza, nos embriagaba con toda la savia ardiente de la primavera. En el misterio del soto uno vuelve a ser niño.

-¡Oh! ¡fresas, fresas! -gritó Ninon saltando una cuneta como una cabra escapada, y removiendo las brozas.

III

Fresas desgraciadamente, no; sólo freseras, toda una capa de freseras que se extendía por debajo de los espinos. Ninon ya no pensaba en los animales a los que les tenía auténtico pánico. Paseaba osadamente las manos por entre las hierbas, levantando cada hoja, desesperada por no encontrar ni el menor fruto.

-Se nos han adelantado -dijo con una mueca de enojo-. ¡Oh! busquemos bien, aún debe haber alguna.

Y nos pusimos a buscar concienzudamente. Con el cuerpo doblado, el cuello tendido, los ojos fijos en el suelo, avanzábamos a pequeños pasos prudentes, sin arriesgar una palabra por miedo a que las fresas se echaran a volar. Habíamos olvidado el bosque, el silencio y la sombra, las amplias avenidas y los estrechos senderos. Las fresas, sólo las fresas. A cada manchón que encontrábamos, nos bajábamos, y nuestras manos agitadas se tocaban por debajo de las hierbas. Recorrimos así más de una legua, curvados, errando a izquierda y derecha. Pero no encontramos ni la más mínima fresa. Freseras magníficas sí, con hermosas hojas de un verde oscuro. Yo veía los labios de Ninon repulgarse y sus ojos humedecerse.

IV

Habíamos llegado frente a un ancho talud sobre el que el sol caía de lleno, con pesados calores. Ninon se acercó al talud, decidida a no buscar más. De repente, lanzó un grito intenso. Acudí asustado creyendo que se había herido. La encontré agachada; la emoción la había sentado en el suelo, y me mostraba con el dedo una fresa pequeña, del tamaño de un guisante y madura sólo por un lado.

-Cógela tú -me dijo con voz baja y acariciadora.

Me senté junto a ella en la parte baja del talud.

-No, tú la has encontrado, eres tú quien debe cogerla -respondí.

-No, dame ese gusto, cógela.

Me negué tanto y tan bien que Ninon se decidió por fin a cortar el tallo con su uña. Pero fue otra historia cuando se trató de saber quién de los dos se comería aquella pobre pequeña fresa que nos había costado una hora larga de búsqueda. A toda costa Ninon quería metérmela en la boca. Resistí firmemente, luego tuve que condescender y se decidió que la fresa sería partida en dos.

Ella la puso entre sus labios diciéndome con una sonrisa:

-Vamos, coge tu parte.

Cogí mi parte. No sé si la fresa fue compartida fraternalmente. Ni siquiera sé si saboreé la fresa, tan buena me supo la miel del beso de Ninon.

V

El talud estaba cubierto de freseras, de freseras como es debido. La recolección fue abundante y feliz. Habíamos puesto en el suelo un pañuelo blanco, jurándonos solemnemente que depositaríamos allí nuestro botín, sin comernos ninguna. En varias ocasiones, no obstante, me pareció ver que Ninon se llevaba la mano a la boca.

Cuando terminamos la recolección, decidimos que era el momento de buscar un rincón a la sombra para desayunar a gusto. El pañuelo fue religiosamente colocado a nuestro lado.

¡Dios bendito! ¡Qué bien se estaba allí sobre el musgo, en la voluptuosidad de aquel frescor verde! Ninon me miraba con ojos húmedos. El sol había puesto suaves rojeces en su cuello. Cuando vio toda mi ternura en mi mirada, se acercó a mí tendiéndome las dos manos, en un gesto de adorable abandono.

El sol, luciendo sobre los altos ramajes, lanzaba tejos de oro a nuestros pies, en la hierba fina. Incluso las muscarias se callaban y no miraban. Cuando buscamos las fresas para comérnoslas, comprobamos con estupor que estábamos tendidos de lleno sobre el pañuelo.

Émile Zola (Francia, 1840 - 1902) fue el máximo representante del movimiento naturalista. En este cuento explora una relación que se encuentra en su pleno apogeo. Los jóvenes disfrutan de su compañía y de la naturaleza, que ejerce como cómplice de su amor.

Asimismo, las fresas funcionan como símbolo del deseo erótico que, hacia el final del relato, se concreta bajo la sombra de un árbol y con la fruta como testigo.

5. Un baile de máscaras - Alexandre Dumas, padre

Había dado la orden de que se dijese que no estaba en casa para nadie: uno de mis amigos forzó la consigna.

Mi criado me anunció al señor Antony R… Descubrí, detrás de la librea de José, el cuerpo de una levita negra. Era probable, por lo tanto, que el que la llevaba hubiese visto, por su parte, la falda de mi bata de casa. Siendo imposible ocultarme:

-¡Muy bien! Que entre -dije en alta voz.

“¡Que se vaya al diablo!”, dije en voz baja.

Cuando se trabaja, sólo la mujer que se ama puede interrumpir a uno impunemente; pues, hasta cierto punto, siempre está ella de algún modo en el fondo de lo que se hace.

Me fui, pues, hacia él con el aspecto medio irritado de un autor interrumpido en uno de los momentos en que más teme serlo, cuando le vi tan pálido y tan descompuesto que las primeras palabras que le dirigí fueron éstas:

-¿Qué tenéis? ¿Qué os ha ocurrido?

-¡Oh! Dejadme respirar -dijo-. Voy a contároslo; pero, ¡qué digo!, esto es un sueño o sin duda, estoy loco.

Se arrojó sobre un sofá y dejó caer la cabeza entre sus manos.

Le miré asombrado: sus cabellos estaban mojados por la lluvia; sus botas, sus rodillas y la parte baja de su pantalón, estaban cubiertos de barro. Me asomé a la ventana y vi a la puerta a su criado con el cabriolé: nada comprendía de aquello.

Él vio mi sorpresa.

-He estado en el cementerio del Pére-Lachaise -me dijo.

-¿A las diez de la mañana?

-Estaba allí a las siete… ¡Maldito baile de máscaras!

Yo no podía adivinar la relación que podía tener un baile de máscaras con el Pére-Lachaise. Así es que me resigné, y volviendo la espalda a la chimenea, empecé a envolver un cigarrillo entre mis dedos, con la flema y paciencia de un español.

Cuando terminé de hacerlo, se lo ofrecí a Antony, el cual sabía yo que de ordinario agradecía mucho esta clase de atención.

Me hizo un signo de agradecimiento, pero rechazó mi mano. Por mi parte, me incliné a fin de encender el cigarrillo: Antony me detuvo.

-Alejandro -me dijo-, escuchadme: os lo ruego.

-Pero si hace un cuarto de hora que estáis aquí y no me decís nada.

-¡Oh! ¡Es una aventura muy rara!

Me enderecé, puse mi cigarro sobre la chimenea y me crucé de brazos como un hombre resignado; únicamente que empezaba a creer como él que muy bien podía haberse vuelto loco.

-¿Os acordáis de aquel baile de la Ópera, en que os encontré? -me dijo, después de un instante de silencio.

-¿El último, en el que había a lo más doscientas personas?

-Ese mismo. Os dejé con la intención de irme al de Variedades, del cual me habían hablado como cosa curiosa en medio de nuestra curiosa época: usted quiso disuadirme de que fuese; la fatalidad me empujaba a aquel sitio. ¡Oh! ¿Por qué no ha visto usted aquello; usted, dedicado a describir las costumbres? ¿Por qué Hoffman o Callot no estaban allí para pintar aquel cuadro fantástico y burlesco a la par que se desarrolló ante mis ojos? Acababa de dejar la Ópera vacía y triste y encontré una sala llena y gozosa: corredores, palcos, plateas, todo estaba lleno.

“Di una vuelta por el salón: veinte máscaras me llamaron por mi nombre y me dijeron el suyo. Eran celebridades aristocráticas o financieras bajo innobles disfraces de pierrots, de postillones, de payasos o de verduleras.

“Eran todos jóvenes de nombre, de corazón, de mérito; y allí, olvidando familia, artes y política, reedificaban una tertulia del tiempo de la Regencia en medio de nuestra época grave y severa. ¡Ya me lo habían dicho y, sin embargo, yo no había querido creerlo! Subí algunas gradas, y, apoyándome sobre una columna, y medio escondido por ella, fijé los ojos en aquella ola de criaturas humanas que se movían a mis pies. Aquellos dominós de todos los colores, aquellos vestidos pintorreados y aquellos grotescos disfraces, formaban un espectáculo que no tenía semejanza con nada humano. La música empezó a tocar. ¡Oh! Entonces fue ella. Aquellas extrañas criaturas se agitaron al son de aquella orquesta cuya armonía llegaba a mis oídos en medio de gritos, de risas y de algazara; se cogieron unos a otros por las manos, por los brazos, por el cuello: se formó un gran círculo, empezando entonces un movimiento circular; bailadores y bailadoras pateando, haciendo levantar con ruido un polvo cuyos átomos hacía visibles la pálida luz de las arañas; dando vueltas con velocidad creciente y con extrañas posturas, con gestos obscenos, con gritos desordenados: dando vueltas cada vez con más rapidez, tirados por tierra como hombres borrachos, dando alaridos como mujeres perdidas, con más delirio que alegría, con más rabia que placer: semejantes a una cadena de condenados que hubiesen cumplido, bajo el látigo de los demonios, una penitencia infernal. Aquello ocurría en mi presencia y a mis pies. Sentía el viento que producían en su carrera: cada uno de los que me conocía me decía, al pasar, alguna palabra que me hacía enrojecer. Todo aquel ruido, todo aquel murmullo, toda aquella confusión, toda aquella música, estaban en mis oídos como en la sala. Muy pronto llegué a no saber si lo que tenia ante mis ojos era sueño o realidad; llegué a preguntarme si no era yo el insensato y ellos los razonables: se apoderaban de mí extrañas tentaciones de arrojarme en medio de aquella bacanal, como Fausto a través de las regiones infernales, y sentí entonces que tendría gritos, gestos, posturas y risas como las suyas. ¡Oh! De aquello a la locura no hay más que un paso. Quedé asombrado y me lancé fuera de la sala, perseguido hasta la puerta de la calle por aullidos que parecían aquellos rugidos de amor que salen de la caverna de las bestias feroces.

“Me detuve un instante bajo el pórtico para tranquilizarme. No quería aventurarme en la calle lleno mi espíritu de tanta confusión: es muy fácil que no hubiese conocido el camino: es muy fácil que hubiese sido atropellado por un coche sin quererlo yo mismo. Me encontraba en ese estado en que se encuentra un hombre borracho que empieza a recobrar la razón suficiente en su cerebro ofuscado para darse cuenta de su estado y que, sintiendo que recobra la voluntad, pero no aún el poder, se apoya, inmóvil, con los ojos fijos y extraviados, contra un poyo de la calle o contra un árbol de un paseo público.

“En este momento, un coche se detuvo ante la puerta: una mujer salió de su puertecilla o, más bien, se precipitó fuera de ella.

“Entró bajo el peristilo, volviendo la cabeza a derecha e izquierda como una persona perdida. Vestía un dominó negro y tenía la cara cubierta con un antifaz de terciopelo. Llegó hasta la puerta.

“-¿Vuestro billete? -le dijo el portero.

“-¿Mi billete? -respondió ella-. No lo tengo.

“-Pues, entonces, tomadlo en la taquilla.

“La mujer del dominó volvió bajo el peristilo, registrando vivamente todos sus bolsillos.

“-¡No traigo dinero! -exclamó-. ¡Ah! Este anillo… Un billete de entrada por este anillo -dijo ella.

“-Imposible -respondió la mujer que vendía los billetes-; no hacemos negocios de ese género.

“Y rechazó el brillante, que cayó a tierra y rodó hacia mi lado.

“La mujer del dominó permaneció inmóvil, olvidando el anillo y abismada, sin duda, en algún pensamiento.

“Yo recogí el anillo y se lo presenté.

“Vi, a través de su antifaz, que sus ojos se fijaban en los míos; me miró un instante con indecisión. Después, de repente, pasando su brazo alrededor del mío:

“-Es necesario que me paguéis la entrada -me dijo-. ¡Por piedad, es necesario!

“-Yo salía ya, señora -le dije.

“-Entonces dadme seis francos por este anillo, y me habréis hecho un servicio por el que os bendeciré toda mi vida.

“Volví a poner el anillo en su dedo; fui a la taquilla y tomé dos billetes. Entramos juntos.

“Una vez llegados al corredor, sentí que vacilaba. Formó entonces con su segundo brazo una especie de anillo alrededor del mío.

“-¿Sufrís? -le dije.

“-No, no: esto no es nada -repuso ella-. Un desvanecimiento: eso es todo

º”Y me condujo hacia el salón. Entramos en aquel gozoso Charenton. Tres veces dimos la vuelta abriéndonos paso con gran pena por entre aquella multitud de máscaras que se empujaban las unas a las otras: ella, estremeciéndose a cada palabra obscena que escuchaba; yo, avergonzado de que me viesen dando el brazo a una mujer que se atrevía a escuchar tales palabras. Después nos volvimos al extremo del salón. Ella se dejó caer sobre un banco. Yo permanecí de pie ante ella, con la mano apoyada en el respaldo de su asiento.

“-¡Oh! Esto debe pareceros muy extravagante -me dijo-: pero no más que a mí: os lo juro. Yo no tenía idea alguna de esto -miraba al baile-, pues ni aun en sueños he podido ver tales cosas. Pero, vea usted, me han escrito que estaría aquí con una mujer. Y ¿qué mujer será esa que se atreve a venir a un sitio semejante?

“Yo hice un gesto de asombro; ella lo comprendió.

-Quiere usted decir que yo también estoy aquí, ¿no es verdad? ¡Oh! pero ya es otra cosa: yo lo busco, yo soy su mujer. Estas gentes vienen aquí impulsadas por la locura y el libertinaje. ¡Oh! Pero yo vengo por celos infernales. Hubiera ido a buscarle a cualquier parte: por la noche, a un cementerio, hubiera ido a Greve el día de una ejecución, y, sin embargo, os lo juro, cuando era joven, no he salido ni una sola vez a la calle sin mi madre. Mujer ya, no he dado un paso fuera de casa sin ir seguida de un lacayo; y, sin embargo, heme aquí, como todas estas mujeres perdidas: heme aquí dando el brazo a un hombre a quien no conozco, enrojeciendo, bajo mi antifaz, de la opinión que de mí habéis podido formaros. ¡Yo comprendo todo esto!… Caballero, ¿habéis estado alguna vez celoso?

“-Atrozmente -respondí.

“-Entonces, seguramente que me perdonáis y que lo comprendéis todo. Conocéis aquella voz que os grita, como si lo hiciese a la oreja de un insensato: “¡Ve!”. Conocéis el brazo que, como el de la fatalidad, os empuja a la vergüenza y al crimen. Sabéis ya que en tales momentos uno es capaz de todo, con tal que pueda vengarse.

“Iba a responderle; pero se levantó de repente con la mirada fija en dos dominós que pasaban en aquel momento ante nosotros.

“-¡Callaos! -me dijo.

“Y me arrastró en su persecución.

“Yo estaba metido en una intriga de la que no comprendía nada; sentía vibrar todas sus cuerdas y ninguna me la hacía comprender; pero aquella pobre mujer parecía tan agitada que estaba verdaderamente interesante. Tan imperiosa es una pasión verdadera, que obedecí como un niño, y nos pusimos en persecución de las dos máscaras, de las que la una era evidentemente un hombre y la otra una mujer. Hablaban a media voz; sus palabras apenas llegaban a nuestros oídos.

“-¡Es él! -murmuraba ella-. Es su voz. Sí, sí, es su estatura…

“El más alto de los dos que vestían dominó empezó a reírse.

“-¡Es su risa! -dijo ella-. ¡Es él, señor, es él! La carta decía la verdad. ¡Oh Dios mío! ¡Dios mío!

“Sin embargo, las máscaras avanzaban y nosotros salimos detrás de ellas. Tomaron la escalera de los palcos, y nosotros la subimos en su persecución. No se detuvieron hasta que llegaron a la de la gran bóveda: nosotros parecíamos sus dos sombras. Un pequeño palco enrejado se abrió; entraron en él y la puerta se cerró tras ellos.

“La pobre criatura que yo llevaba del brazo me asustaba con su agitación: no podía ver su cara; pero, apretada contra mí como estaba, sentía latir su corazón, temblar su cuerpo y estremecerse sus miembros. Había algo de extraño en la manera como llegaban a mí los sufrimientos inauditos cuyo espectáculo se desarrollaba ante mis ojos, cuya víctima no conocía y cuya causa ignoraba por completo. Sin embargo, por nada del mundo hubiese abandonado a aquella mujer en semejante momento.

“Cuando ella vio a las dos máscaras entrar en el palco y el palco cerrarse tras ellos, permaneció un momento inmóvil y como herida de un rayo. Después se abalanzó sobre la puerta para escuchar. Colocada como estaba, el menor movimiento denunciaba su presencia y la perdía: yo la tomé violentamente por el brazo, abrí el pestillo del palco contiguo, la arrastré allí conmigo, eché la cortina y cerré la puerta.

“-Si queréis escuchar -le dije-, hacedlo de aquí al menos.

“Ella se dejó caer sobre una rodilla y aproximó la oreja al tabique, y yo me mantuve de pie al lado opuesto, con los brazos cruzados, cabizbajo y pensativo.

“Todo lo que yo había visto de aquella mujer me había hecho creer que era un verdadero tipo de belleza. La parte baja de su cara, que no ocultaba el antifaz, era fresca, aterciopelada y llena; sus labios rojos y finos; sus dientes, a los que el terciopelo que llegaba hasta ellos hacía parecer más blancos, pequeños, separados y brillantes; su mano parecía un modelo; su talle podía abrazarse con las manos; sus cabellos negros, sedosos, se escapaban con profusión de la cofia de su dominó, y su pequeño pie, que apenas se dejaba ver fuera de la bata, parecía no poder apenas sostener aquel cuerpo, ligero, gracioso y aéreo. ¡Oh! ¡Debía ser una maravillosa criatura! ¡Oh, el que la hubiese tenido en sus brazos, el que hubiese visto todas las facultades de aquella alma empleadas en amarle, el que hubiese sentido sobre su corazón aquellas palpitaciones, aquellos estremecimientos, aquellos espasmos neurálgicos, y el que hubiese podido decir: “¡Todo esto, todo esto, es producido por el amor que por mí siente; por el amor que tiene para mí solo entre todos los hombres y es el ángel para mi predestinado!” ¡Oh! ¡Este hombre… este hombre…!

“Estos eran mis pensamientos, cuando de repente vi a aquella mujer levantarse, volverse hacia mí y decirme con voz entrecortada y furiosa:

“-Caballero, soy hermosa: os lo juro. Soy joven, pues tengo diez y nueve años. Hasta ahora, he sido pura como el ángel de la creación. Pues bien…-echó sus brazos a mi cuello- pues, bien: soy vuestra… ¡Tomadme!…

“En el mismo instante sentí sus labios pegarse a los míos, y la impresión de un mordisco, más bien que la de un beso, corrió por todo su cuerpo tembloroso y enloquecido por la pasión: una nube de fuego pasó por mis ojos.

“Diez minutos después, la tenía entre mis brazos, desmayada, medio muerta, sollozando.

“Poco a poco volvió en si. Yo distinguía, a través de su antifaz, sus ojos extraviados; vi la parte inferior de su cara pálida, vi que sus dientes chocaban unos con otros, como si estuviese poseída de un temblor febril. Toda esta escena se presenta aún ante mi vista.

“Recordó lo que acababa de pasar y cayó a mis pies.

“-Si os inspiro alguna compasión, me dijo sollozando, alguna piedad, no fijéis en mí vuestros ojos, no procuréis nunca reconocerme: dejadme marchar y olvidadlo todo. ¡Ya me acordaré yo de ello por los dos!

“A estas palabras se levantó, rápida como el pensamiento que huye de nosotros; se abalanzó hacia la puerta, la abrió, y, volviéndose aún una vez, me dijo:

“-¡Caballero, no me sigáis; en nombre del Cielo, no me sigáis!

“La puerta, empujada con violencia, se cerró entre mí y ella, ocultándomela como una aparición. ¡No he vuelto a verla!

“No he vuelto a verla! Y en los diez meses que han pasado desde entonces la he buscado por todas partes, en los bailes, en los espectáculos, en los paseos. Cuantas veces veía de lejos una mujer de fino talle, de pie pequeño y de cabellos negros, la seguía, me aproximaba a ella, la miraba de frente, esperando que su rubor la descubriese. ¡En ninguna parte la he vuelto a encontrar; en ninguna parte la he vuelto a ver… nada más que en mis noches de insomnio y en mis sueños! ¡Oh! Entonces ella volvía a venir allí; allí la sentía, sentía sus abrazos, sus mordiscos, sus caricias tan ardientes, que tenían algo de infernal; después, el antifaz caía, y la cara más extraña se presentaba a mis ojos, ya velada, como si estuviese cubierta por una nube; ya brillante, como rodeada de una aureola; ya pálida, con el cráneo blanco y pelado, con las órbitas de los ojos vacías, y con los dientes vacilantes y raros. En fin, que desde aquella noche no he vivido, abrasado de un amor insensato por una mujer a quien no conocía, esperando siempre y siempre engañado en mis esperanzas, celoso sin tener el derecho de serlo, sin saber de quién debía estarlo, sin atreverme a manifestar a nadie tamaña locura, y, sin embargo, perseguido , acabado, consumido y devorado por ella.»

Al acabar estas palabras, sacó una carta de su pecho.

-Ahora que te lo he contado todo, toma esta carta y léela -me dijo. La tomé y leí:

Acaso hayáis olvidado a una pobre mujer que no ha olvidado nada y que muere porque no puede olvidar. Cuando recibáis esta carta ya habré dejado de existir. Entonces, id al cementerio del Pére-Lachaise, decid al conserje que os enseñe, de las últimas tumbas, una que llevará sobre su piedra funeraria el sencillo nombre de María, y cuando estéis en presencia de esta tumba arrodillaos y rezad.

-Pues bien -continuó Antony-; he recibido esta carta ayer y he estado allí esta mañana. El conserje me condujo a la tumba y he permanecido ante ella dos horas, arrodillado, rezando y llorando. ¿Comprendes? ¡Aquella mujer estaba allí!… ¡Su alma ardiente había volado; su cuerpo, consumido por ella, se había doblado hasta romperse bajo el peso de los celos y de los remordimientos! ¡Estaba allí, a mis pies, y había vivido y muerto desconocida para mí, desconocida… y ocupando un lugar en mi vida como lo ocupa en la tumba; desconocida… y encerrando en mi corazón un cadáver frío e inanimado como el que se había depositado en el sepulcro! ¡Oh! ¿Conoces cosa alguna semejante? ¿Has oído algún acontecimiento tan extraño? Así es que ahora, adiós mis esperanzas, pues jamás volveré a verla. Cavaría su fosa y no podría encontrar ya allí los restos con que poder recomponer su cara. ¡Y continúo amándola! ¿Comprendes, Alejandro? La amo como un insensato; y me mataría al momento para unirme a ella si no supiese que ha de permanecer desconocida para mí en la eternidad, como lo ha sido en este mundo.

A estas palabras, me quitó la carta de las manos, la besó varias veces y se puso a llorar como un niño.

Yo lo abracé, y, no sabiendo qué responderle, lloré con él.

Alexandre Dumas padre (Francia, 1802 - 1870 ) fue uno de los escritores más populares durante el siglo XIX, reconocido por clásicos de la literatura como Los tres mosqueteros (1844) y El conde de Montecristo (1845).

Aquí se relata la historia de un amor tortuoso, condenado desde el comienzo. El autor juega con la idea de una anécdota real al nombrar al narrador Alexandre y describirlo como un escritor. Así, relata la aventura de su amigo, quien se enamoró profundamente de una mujer a la que realmente no llegó a conocer.

De este modo, se plantea la idea de un amor idealizado y pasional, signado por la emoción del momento y por la elucubración de lo que podría haber sido.

6. En el bosque - Guy de Maupassant

El alcalde iba a sentarse a la mesa para almorzar cuando le avisaron que el guarda rural lo esperaba en el Ayuntamiento con dos presos.

Se dirigió allá de inmediato y divisó, en efecto, a su guarda rural, el tío Hochedur, de pie y vigilando con aire severo a una pareja de maduros burgueses.

El hombre, un tipo gordo, de nariz roja y pelo blanco, parecía abrumado; mientras que la mujer, una abuelita endomingada, muy rechoncha, muy gorda, de mejillas brillantes, miraba con ojos de desafío al agente de la autoridad que los había cautivado.

El alcalde preguntó:

-Qué pasa, tío Hochedur?

El guarda rural hizo su declaración.

Había salido por la mañana, a la hora de costumbre, para realizar su ronda por los bosques de Champioux hasta el límite de Argenteuil. No había observado nada insólito en la campiña, salvo que hacía buen tiempo y que los trigos iban bien, cuando el hijo de los Bredel, que binaba su viña, le había gritado:

-¡Eh, tío Hochedur!, vaya a ver en la linde del bosque, en el primer bosquecillo, encontrará un par de pichones que muy bien pueden tener ciento treinta años entre los dos.

Había salido en la dirección indicada; entró en la espesura y oyó palabras y suspiros que le hicieron suponer un flagrante delito de malas costumbres. Así, pues, avanzando a gatas como para sorprender a un furtivo, había apresado a la presente pareja en el momento en que se abandonaba a sus instintos.

El alcalde examinó estupefacto a los culpables. El hombre contaba unos sesenta años y la mujer por lo menos cincuenta y cinco. Se puso a interrogarlos, empezando por el varón, que respondía con una voz tan débil que apenas se le oía.

-¿Su nombre?

-Nicolás Beaurain.

-¿Profesión?

-Mercero¹, calle de los Mártires, en París.

-¿Qué hacía usted en ese bosque?

El mercero permaneció mudo, los ojos bajos sobre su grueso vientre, las manos pegadas a los muslos. El alcalde prosiguió:

-¿Niega usted lo que afirma el agente de la autoridad municipal?

-No, señor.

-Entonces, ¿confiesa?

-Sí, señor.

-¿Qué tiene que alegar en su defensa?

-Nada, señor.

-¿Dónde encontró usted a su cómplice?

-Es mi mujer, señor.

-¿Su mujer?

-Sí, señor.

-Entonces… entonces… ¿no viven ustedes juntos… en París?

-Perdón, señor, ¡vivimos juntos!

-Pero… entonces… está usted loco, loco de remate, mi querido señor, al venir a que lo pesquen así, en pleno campo, a las diez de la mañana.

El mercero parecía a punto de llorar de vergüenza.

Murmuró:

-¡Es ella la que quiso! Yo le decía que era una estupidez. Pero cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza… ya sabe usted… no hay manera…

El alcalde, a quien le gustaban las bromas picantes, sonrió y replicó:

-En su caso, parece que ocurrió lo contrario. No estarían ustedes aquí si solo se le hubiera metido algo en la cabeza.

Entonces el señor Beaurain, encolerizado, se volvió hacia su mujer:

-¿Ves adónde hemos llegado con tu poesía? ¿Eh? ¡Estamos frescos! Nos llevarán a los tribunales, ahora, a nuestra edad, ¡por atentado contra las buenas costumbres! ¡Y tendremos que cerrar la tienda, perder la clientela y cambiar de barrio! ¡Estamos frescos!

La señora Beaurain se levantó y, sin mirar a su marido, se explicó sin cortedad, sin vanos pudores, casi sin vacilar.

-¡Dios mío!, señor alcalde, ya sé que somos ridículos. ¿Me permite usted defender mi causa como un abogado o, mejor dicho, como una pobre mujer? Espero que accederá a dejarnos volver a casa, y a evitarnos la vergüenza de un juicio. En tiempos, cuando yo era joven, conocí al señor Beaurain en este pueblo, un domingo. Él estaba empleado en una mercería; yo era dependienta de un almacén de confección. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo venía a pasar aquí los domingos, de vez en cuando, con una amiga, Rose Levéque, con quien vivía en la calle Pigalle. Rose tenía un amiguito, yo no. Eso era lo que nos traía por aquí. Un sábado, él me anunció, riendo, que vendría con un camarada al día siguiente. Comprendí perfectamente lo que quería; pero respondí que era inútil. Yo era muy formal, caballero. Conque al día siguiente nos encontramos con el señor Beaurain en el ferrocarril. Tenía buen tipo en aquella época. Pero yo estaba decidida a no ceder, y no cedí.

“Llegamos a Bezons. Hacía un tiempo magnífico, de esos días que hacen cosquillas en el corazón. Yo, cuando hace buen tiempo, lo mismo ahora que entonces, entontezco, y cuando estoy en el campo pierdo la cabeza. El verdor, los pájaros que cantan, los trigos que se agitan con el viento, las golondrinas que vuelan tan rápido, el olor de la hierba, las amapolas, las margaritas, ¡todo eso me vuelve loca! ¡Es como el champán cuando una no está acostumbrada!

“Así, pues, hacía un tiempo magnífico, y suave, y claro, que se metía en el cuerpo por los ojos al mirar y por la boca al respirar. ¡Rose y Simon se besaban a cada momento! Me daba no sé qué verlos. El señor Beaurain y yo caminábamos tras ellos, sin hablar. Cuando uno no se conoce, no se le ocurre nada que decir. Tenía una pinta tímida, el chico, y me gustaba verlo cohibido. Llegamos al bosquecillo. Estaba fresco como un baño, y todo el mundo se sentó en la hierba. Rose y su amigo me gastaban bromas sobre mi aspecto serio; ya comprenderá usted que yo no podía ser de otra manera. Y después volvieron a besarse sin importarles que estuviéramos allí; y después se hablaron en voz baja; y después se levantaron y se metieron entre el follaje sin decir nada. Imagínese el papel tan bobo que yo hacía, frente a aquel mozo a quien veía por primera vez. Me sentí tan confusa al verlos marcharse así que me infundieron valor; y me puse a hablar. Le pregunté qué hacía; era dependiente de una mercería, como le he dicho hace un rato. Charlamos, pues, unos instantes; eso lo envalentonó, y quiso tomarse unas libertades, pero lo puse en su lugar, estuve inflexible. ¿No es cierto, señor Beaurain?”

El señor Beaurain, que se miraba los pies confuso, no respondió. Ella prosiguió:

-Entonces el chico comprendió que yo era formal, y empezó a cortejarme amablemente, como un hombre de bien. A partir de ese día regresó todos los domingos. ¡Estaba muy enamorado de mí, caballero! ¡Y yo también lo quería mucho, pero mucho! Era un guapo mozo, en esos tiempos.

“En resumen, se casó conmigo en septiembre y pusimos un comercio en la calle de los Mártires… Fue muy duro durante años, caballero. Los negocios no marchaban; y no podíamos permitirnos partidas de campo. Y, además, habíamos perdido la costumbre. Uno tiene otras cosas en la cabeza; en el comercio, uno piensa más en la caja que en los requiebros. Envejecíamos, poco a poco, sin darnos cuenta, como gente tranquila que no piensa ya en el amor. No se añora nada mientras uno no percibe que eso le falta.

“Y después, caballero, los negocios fueron mejorando, ¡y ya no tuvimos que preocuparnos por el futuro! Entonces, fíjese, no sé muy bien lo que ocurrió en mí interior, no, de veras, ¡no lo sé! El caso es que volví a soñar como una colegiala. La visión de los carritos de flores que pasan por la calle me daba ganas de llorar. El olor de las violetas venía a mi encuentro en mi sillón, detrás de la caja, ¡y hacía latir mi corazón! Entonces me levantaba y me acercaba al umbral de la puerta para mirar el azul del cielo entre los tejados. Cuando se mira el cielo en una calle, parece un río, un largo río que desciende sobre París retorciéndose; y las golondrinas pasan por él como peces. ¡Son de lo más idiotas, esas cosas, a mi edad! ¿Qué quiere usted, señor? Cuando una ha trabajado toda su vida, y llega un momento en que se da cuenta de que habría podido hacer otra cosa, entonces la echa de menos, ¡oh, sí! , la echa de menos. Imagínese que, durante veinte años, yo habría podido ir a coger besos en los bosques, como las otras, como las otras mujeres. ¡Pensaba en lo hermoso que es estar acostada bajo el follaje amando a alguien! ¡Y soñaba con eso todos los días, todas las noches! Soñaba con claros de luna sobre el agua hasta que me entraban ganas de ahogarme.

“No me atrevía a hablarle de eso al señor Beaurain al principio. Sabía perfectamente que se burlaría de mí y me mandaría a vender mis hilos y mis agujas. Y además, a decir verdad, el señor Beaurain ya no me decía gran cosa; pero al mirarme al espejo comprendía también que tampoco yo decía nada a nadie. Conque me decidí, y le propuse una partida de campo en el pueblo donde nos habíamos conocido. Aceptó sin desconfianza, y llegamos aquí, esta mañana, a las nueve. Me sentí muy trastornada cuando entré en los trigales. ¡El corazón de las mujeres no envejece! Y, de veras, ya no veía a mi marido como es, ¡sino como era entonces! Se lo juro, caballero. De verdad de las buenas, estaba embriagada. Empecé a besarlo; él se quedó más extrañado que si lo hubiera querido asesinar. Me repetía: ‘Pero estás loca. Pero estás loca esta mañana. ¿Qué es lo que te ha dado?…’ Yo no lo escuchaba, solo escuchaba a mi corazón. Y le hice entrar en el bosque… ¡Y ahí tiene!… he dicho la verdad, señor alcalde, toda la verdad.”

El alcalde era un hombre de ingenio. Se levantó, sonrió y dijo:

-Váyase en paz, señora, y no peque más… bajo el follaje.

Guy de Maupassant (Francia, 1850 - 1893) es reconocido como uno de los maestros del relato corto. En este cuento busca explorar un tema que suele aparecer poco en la literatura: la pasión desbordada en la edad adulta. Así, los protagonistas de esta historia son dos personas mayores que le dan rienda suelta a su deseo.

De este modo, el autor es capaz de otorgarle humor a su relato y, al mismo tiempo, permitir la reflexión en el lector, pues el amor azaroso no tiene edad.

7. Las tres naranjas del amor - Alfred de Musset

Había una vez un príncipe que no se reía nunca. Pero un día, una mujer se dijo:

-Yo haré reír a ese príncipe; reír o llorar.

Y la mujer se vistió con harapos sujetos con una cuerda, se soltó el pelo y al son de un tamboril fue a bailar delante del príncipe que estaba asomado al balcón de su palacio. Se movió tanto bailando frenéticamente que, de repente, se rompió la cuerda que sujetaba su ropa y se quedó completamente desnuda en medio de la calle. Al verla, el príncipe se puso a reír a carcajadas. La mujer no había previsto que pudiera caérsele la ropa. Cuando vio que el príncipe se reía de ella dijo:

-Quiera Dios que no vuelva a reír nunca más antes de encontrar las tres naranjas de amor.

A partir de ese momento, el príncipe se sintió muy triste. Un día se dijo:

-Quiero divertirme y reír. Iré a buscar las tres naranjas de amor allí donde se encuentren.

Y se marchó en su búsqueda yendo de pueblo en pueblo. Una mañana, encontró a la mujer que le había echado la maldición, pero no la reconoció.

-¿Adónde va usted? -le preguntó.

-Estoy buscando las tres naranjas de amor.

-Se encuentran muy lejos de aquí; tres perros las custodian al fondo de una gruta. Vaya hacia el norte y la encontrará en el hueco de un montón de rocas.

El príncipe compró tres panes y volvió a ponerse en camino. Al final llegó a las rocas que albergaban la gruta. En el momento en que iba a entrar en ella, un perro apareció en la entrada gruñendo. El príncipe le arrojó un pan y siguió su camino. A unos pasos de allí vio plantado delante de él otro perro; le arrojó el segundo pan y pudo avanzar. Más lejos aún estaba el tercer perro. El príncipe le lanzó el tercer pan y continuó su búsqueda. Mientras los perros se comían los panes, él llegó a una sala en la que había una mesa de oro con tres cajas. Las cogió y huyó. Cada una de ella contenía una naranja de amor. Después de haber caminado muchas horas, se sentó bajo un fresno y se dijo:

-Voy a abrir una caja.

La abrió, y la naranja se puso a hablar:

-¡Agua! ¡agua! Si no bebo me voy a morir. ¡Agua, que me muero!

Pero el príncipe no tenía agua y la naranja murió. Volvió a ponerse en camino y llegó a una posada donde pidió que le sirvieran de comer más una jarra de vino y otra de agua. Abrió la segunda caja y la naranja se puso a hablar:

-¡Agua! ¡agua! Si no bebo me voy a morir. ¡Agua, que me muero!

Pero el príncipe en lugar de coger la jarra del agua cogió la de vino, la vertió en la caja, y la naranja murió. Su camino lo condujo a una montaña por la que corría un río; se detuvo allí y abrió la tercera caja. La naranja se puso a hablar:

-¡Agua! ¡agua! Si no bebo me voy a morir. ¡Agua, que me muero!

-Esta vez -dijo el príncipe- no morirás por falta de agua.

Y arrojó la caja al río. Inmediatamente, se formó una nube de espuma sobre el agua y salió de ella una princesa más bella que el sol. El príncipe se la llevó consigo y se casó con ella en el primer pueblo que encontraron. Un año después, el nacimiento de un hijo aumentó aún más su felicidad. Pero un día el príncipe anunció a su esposa:

-Debemos regresar con mi familia; no le he dado ninguna noticia al rey mi padre desde que dejé el palacio.

Se pusieron pues en camino y cuando llegaron a la entrada de la ciudad donde vivía su padre, el príncipe le dijo a la princesa:

-Quédate sentada al pie de este árbol cerca de la fuente mientras yo voy a anunciar nuestra llegada al rey mi padre. Volveré rápidamente a buscarte.

La princesa se sentó al pie del árbol con su hijo dormido en los brazos. Fue entonces cuando pasó la mujer que le había lanzado la maldición al príncipe. Se acercó a la fuente para beber y vio en el agua el reflejo de un rostro de inconmensurable belleza. Se incorporó retrocediendo y dijo:

-¡Soy muy bella!

Se acercó poco a poco a la fuente y vio que el agua seguía reflejando el mismo rostro, más resplandeciente que nunca. Retrocedió de nuevo repitiendo:

-¡Soy muy bella!

Fue entonces cuando al acercarse por tercera vez a la fuente vio que el rostro reflejado en el agua era el de la princesa. Y le preguntó:

-¿Qué hacéis aquí?

-Estoy esperando al príncipe, mi esposo.

-¡Qué hermoso niño tenéis! Dejádmelo un poco, lo atenderé mientras vos descansáis.

De mala gana, la princesa le tendió el niño a la mujer. Fue entonces cuando ésta dijo:

-¡Qué hermosos cabellos tenéis, princesa! Son sin duda más finos que la seda. Pero estáis algo despeinada.

Y, al tiempo que hacía como que le arreglaba su moño, le clavó un alfiler en la cabeza; la princesa quedó transformada en paloma. La mujer, que era una bruja, adoptó el aspecto de la princesa, puso al niño sobre sus rodilla y se sentó al pie del árbol esperando al príncipe. Cuando éste regresó, le dijo a la que creía su esposa:

-Se diría que tu rostro ha cambiado.

-Debe ser a causa del sol que me ha oscurecido la piel; pero desaparecerá tan pronto como haya descansado de la fatiga del viaje. Vamos.

Se dirigieron hacia el palacio real. Poco tiempo después falleció el rey, su hijo heredó el trono y, en consecuencia, la bruja se convirtió en reina.

Durante todo ese tiempo, la paloma venía cada mañana a revolotear por el huerto del rey; se posaba en un árbol, se comía una fruta y decía:

-Jardinero del rey, ¿qué hacen el rey y la reina?

-Comen, beben y descansan a la sombra.

-¿Y el niño? ¿qué hace?

-Unos ratos canta y otros llora.

-¡Pobre amor de su madre que vaga sola por la montaña!

Un día, el jardinero le repitió al rey la conversación que tenía todas las mañanas con la paloma. El rey le ordenó atrapar al ave para dársela al niño. Desde el momento en que la paloma estuvo en palacio, la reina quiso matarla. El niño pasaba largas horas jugando con ella. Un día, observó que el animal se rascaba sin cesar la cabeza con una pata. Le miró y encontró un alfiler que allí estaba clavado. Se lo arrancó y, al instante, la paloma se transformó en reina. El niño rompió a llorar pero la reina le dijo:

-No llores, hijo mío, porque yo soy tu madre.

Cogió al niño y lo cubrió de besos. En ese momento llegó el rey y cayó en brazos de la reina. Ésta le contó que había sido hechizada por la bruja junto a la fuente.

La bruja fue quemada en la plaza pública y el rey y la reina vivieron felices por mucho tiempo.

Alfred de Musset (Francia, 1810 - 1857) fue un destacado escritor, importante figura dentro del romanticismo. En este relato retoma el estilo de los cuentos de hadas, donde el protagonista debe realizar un viaje para transformarse y descubrir la pasión.

Así, a pesar de la maldición y la intervención de la bruja, la pareja puede encontrar su final feliz, demostrando que el verdadero amor todo lo puede.

8. La muerte de Isolda - Horacio Quiroga

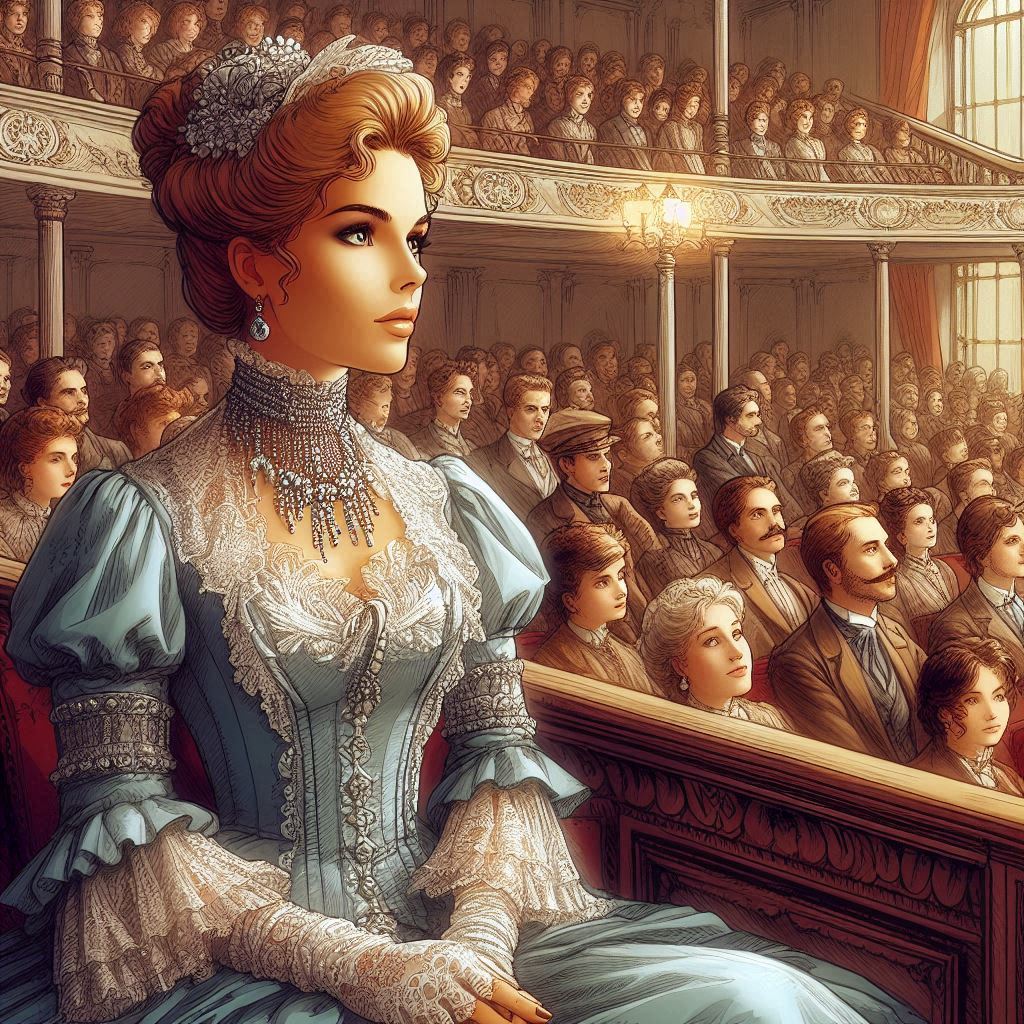

Concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca, muy contento de mi soledad. Volví la cabeza a la sala, y detuve en seguida los ojos en un palco bajo.

Evidentemente, un matrimonio. Él, un marido cualquiera, y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de años con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida, con una de esas profundas bellezas que más que en el rostro —aun bien hermoso— residen en la perfecta solidaridad de mirada, boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos. Era, sobre todo, una belleza para hombres, sin ser en lo más mínimo provocativa; y esto es precisamente lo que'no entenderán nunca las mujeres.

La miré largo rato a ojos descubiertos porque la veía muy bien, y porque cuando el hombre está así en tensión de aspirar fijamente un cuerpo hermoso, no recurre al arbitrio femenino de los anteojos.

Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco, y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había apreciado ya el encanto de aquella mirada vagando por uno y otro lado de la sala, viví en un segundo, al sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca.

Fue aquello muy rápido: los ojos huyeron, pero dos o tres veces, en mi largo minuto de insistencia, tornaron fugazmente a mí.

Fue asimismo, con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido desencanto de un idilio. Sus ojos volvieron otra vez, pero en ese instante sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia allá, y, después de un momento de inmovilidad por ambas partes, se saludaron.

Así, pues, yo no tenía el más remoto derecho a considerarme un hombre feliz, y observé a mi compañero. Era un hombre de más de treinta y cinco años, de barba rubia y ojos azules de mirada clara y un poco dura, que expresaba inequívoca voluntad.

—Se conocen —me dije— y no poco.

En efecto, después de la mitad del acto mi vecino, que no había vuelto a apartar los ojos de la escena, los fijó en el palco. Ella, la cabeza un poco echada atrás, y en la penumbra, lo miraba también. Me pareció más pálida aún. Se miraron fijamente, insistentemente, aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a alma que los mantenía inmóviles.

Durante el tercero, mi vecino no volvió un instante la cabeza. Pero antes de concluir aquél, salió por el pasillo lateral. Miré al palco, y ella también se había retirado.

—Final de idilio —me dije melancólicamente.

Él no volvió más, y el palco quedó vacío.........................................

—Sí, se repiten —sacudió largo rato la cabeza—. Todas las situaciones dramáticas pueden repetirse, aun las más inverosímiles, y se repiten. Es menester vivir, y usted es muy muchacho... Y las de su Tristán también, lo que no obsta para que haya allí el más sostenido alarido de pasión que haya gritado alma humana. Yo quiero tanto como usted esa obra, y acaso más. No me refiero, querrá creer, al drama de Tristán, y con él las treinta y seis situaciones del dogma, fuera de las cuales todas son repeticiones. No; la escena que vuelve como una pesadilla, los personajes que sufren la alucinación de una dicha muerta, es otra cosa Usted asistió al preludio de una de esas repeticiones... Sí, ya sé que se acuerda... No nos conocíamos con usted entonces... ¡Y precisamente a usted debía de hablarle de esto! Pero juzga mal lo que vio y creyó un acto mío feliz... ¡Feliz!... oigame. El buque parte dentro de un momento, y esta vez no vuelvo más... Le cuento esto a usted, como si se lo pudiera escribir, por dos razones: Primero, porque usted tiene un parecido pasmoso con lo que era yo entonces —en lo bueno únicamente, por suerte—. Y segundo, por que usted, mi joven amigo, es perfectamente incapaz de pretenderla, después de lo que va a oír. Oígame:

La conocí hace diez años, y durante los seis meses que fui su novio hice cuanto estuvo en mí para que fuera mía. La quería mucho, y ella, inmensamente a mí. Por esto cedió un día, y desde ese instante mi amor, privado de tensión, se enfrió.

Nuestro ambiente social era distinto, y mientras ella se embriagaba con la dicha de poseer mi nombre, yo vivía en una esfera de mundo donde me era inevitable flirtear con muchachas de apellido, fortuna, y a veces muy lindas.

Una de ellas llevó conmigo el flirteo bajo parasoles de garden party a un extremo tal, que me exasperé v la pretendí seriamente. Pero si mi persona era interesante para esos juegos, mi fortuna no alcanzaba a prometerle el tren necesario, y me lo dio a entender claramente.

Tenía razón, perfecta razón. En consecuencia, flirteé con una amiga suya, mucho más fea, pero infinitamente menos hábil para estas torturas del téte-à-téte a diez centímetros, cuya gracia exclusiva consiste en enloquecer a su flirt, manteniéndose uno dueño de sí. Y esta vez no fui yo quien se exasperó.

Seguro, pues, del triunfo, pensé entonces en el modo de romper con Inés. Continuaba viéndola, y aunque no podía ella engañarse sobre el amortiguamiento de mi pasión, su amor era demasiado grande para no iluminarle los ojos de felicidad cada vez que me veía llegar.

La madre nos dejaba solos; y aunque hubiera sabido lo que pasaba, habría cerrado los ojos para no perder la más vaga posibilidad de subir con su hija a una esfera mucho más alta.

Una noche fui allá dispuesto a romper, con visible malhumor, por lo mismo. Inés corrió a abrazarme, pero se detuvo, bruscamente pálida.

—¿Qué tienes? —me dijo.

—Nada —le respondí con sonrisa forzada, acariciándole la frente. Ella dejó hacer, sin prestar atención a mi ¡nano y mirándome insistentemente. Al fin apartó los ojos contraídos y entramos en la sala.

La madre vino, pero sintiendo cielo de tormenta, estuvo sólo un momento y desapareció.

Romper es palabra corta y fácil; pero comenzarlo...

Nos habíamos sentado y no hablábamos. Inés se inclinó, me apartó la mano de la cara y me clavó los ojos, dolorosos de angustioso examen.

—¡Es evidente!... —murmuró.

—¿Qué?—le pregunté fríamente.

La tranquilidad de mi mirada le hizo más daño que mi voz, y su rostro se demudó:

—¡Que ya no me quieres! —articuló en una desesperada y lenta oscilación de cabeza.

—Esta es la quincuagésima vez que dices lo mismo —respondí.

No podía darse respuesta más dura; pero yo tenía ya el comienzo.

Inés me miró un rato casi como a un extraño, y apartándome bruscamente la mano con el cigarro, su voz se rompió:

—¡Esteban!

—¿Qué? —torné a repetir.

Ésta vez bastaba. Dejó lentamente mi mano y se reclinó atrás ex el sofá, manteniendo fija en la lámpara su rostro lívido. Pero un momento después su cara caía de costado bajo el brazo crispado al respaldo.

Pasó un rato aún. La injusticia de mi actitud —no veía en ella más que injusticia— acrecentaba el profundo disgusto de mí mismo. Por eso cuando oí, o más bien sentí, que las lágrimas brotaban al fin, me levanté con un violento chasquido de lengua.

—Yo creía que no íbamos a tener más escenas —le dije paseándome.

No me respondió, y agregué:

—Pero que sea ésta la última.

Sentí que las lágrimas se detenían, y bajo ellas me respondió un momento después:

—Como quieras.

Pero en seguida cayó sollozando sobre el sofá:

—¡Pero qué te he hecho! ¡Qué te he hecho!

—¡Nada! —le respondí—. Pero yo tampoco te he hecho nada a ti... Creo que estamos en el mismo caso. ¡Estoy harto de estas cosas!

Mi voz era seguramente mucho más dura que mis palabras. Inés se incorporó, y sosteniéndose en el brazo del sofá, repitió, helada:

—Como quieras.

Era una despedida. Yo iba a romper, y se me adelantaban. El amor propio, el vil amor propio tocado a vivo, me hizo responder:

—Perfectamente... Me voy. Que seas más feliz... otra vez.

No comprendió, y me miró con extrañeza. Yo había ya cometido la primera infamia; y como en esos casos, sentí el vértigo de enlodarme más aún.

—¡Es claro! —apoyé brutalmente—. Porque de mí no has tenido queja.... ¿no?

Es decir: te hice el honor de ser tu amante, y debes estarme agradecida.

Comprendió más mi sonrisa que mis palabras, y mientras yo salía a buscar mi sombrero en el corredor, su cuerpo y su alma entera se desplomaban en la sala. Entonces, en ese instante en que crucé la galería, sentí intensamente lo que acababa de hacer. Aspiración de lujo, matrimonio encumbrado, todo me resaltó como una llaga en mi propia alma. Y yo, que me ofrecía en subasta a las mundanas feas con fortuna, que me ponía en venta, acababa de cometer el acto más ultrajante con la mujer que nos ha querido demasiado... Flaqueza en el Monte de los Olivos, o momento vil en un hombre que no lo es, llevan al mismo fin: ansia de sacrificio, de reconquista más alta del propio valer. Y luego la inmensa sed de ternura, de borrar beso tras beso las lágrimas de la mujer adorada, cuya primera sonrisa tras la herida que le hemos causado es la más bella luz que pueda inundar un corazón de hombre.

¡Y concluido! No me era posible ante mí mismo volver a tomar lo que acababa de ultrajar de ese modo: ya no,era digno de ella, ni la merecía más. Había enlodado en un segundo el amor más puro que hombre alguno ha ya sentido sobre sí, y acababa de perder con Inés la írreencontrable felicidad de poseer a quien nos ama entrañablemente.

Desesperado, humillado, crucé por delante de la sala, y la,vi echada sobre el sofá, sollozando el alma entera, entre sus brazos.

¡Inés! ¡Perdida ya! Sentí más honda mi miseria ante su cuerpo, todo amor, sacudido por los sollozos de su dicha muerta. Sin darme cuenta casi, me detuve.

—¡Inés! —dije.

Mi voz no era ya la de antes. Y ella debió notario bien, porque su alma sintió, en aumento de sollozos, el desesperado llamado que le hacía mi amor —¡esa vez, sí, inmenso amor!

—No, no... —me respondió—. —¡Es demasiado tarde!........................................

Padilla se detuvo. Pocas veces he visto amargura más seca y tranquila que la de sus ojos cuando concluyó. Por mi parte, no podía apartar de mi memoria aquella adorable belleza del palco, sollozando sobre el sofá...

—Me creerá —reanudó Padilla— si le digo que en mis insomnios de soltero descontento de sí mismo la he tenido así ante mí... Salí enseguida de Buenos Aires sin ver casi a nadie, y menos a mi flirt de gran fortuna... Volví a los ocho años, y supe— entonces que se había casado, a los seis meses de haberme ido y Torné a alejarme, y hace un mes regresé, bien tranquilizado ya, y en paz.

No había vuelto a verla. Era para mí como un primer amor, con todo el encanto dignificante que un idilio virginal tiene para el hombre hecho que después amó cien veces... Si usted es querido alguna vez como yo lo fui, y ultraja como yo lo hice, comprenderá, toda la pureza que hay en mi recuerdo.

Hasta que una noche tropecé con ella. Sí, esa misma noche en el teatro... Comprendí, al ver al opulento almacenero de su marido, que se había precipitado en el matrimonio, como yo al Ucayali... Pero al verla otra vez, a veinte metros de mí, mirándome, sentí que en mi alma, dormida en paz, surgía sangrando la desolación de haberla perdido, como si no hubiera pasado un solo día de esos diez años. ¡Inés! Su hermosura, su mirada —única entre todas las mujeres—, habían sido 'mías, bien mías, porque me habían sido entregadas con adoración. También apreciará usted esto algún día.

Hice lo humanamente posible para olvidar, me rompí las muelas tratando de concentrar todo mi pensamiento en la escena. Pero la prodigiosa partitura de Wagner, ese grito de pasión enfermante, encendió en llama viva lo que quería olvidar. En el segundo o tercer acto no pude más y volví la cabeza. Ella también sufría la sugestión de Wagner, y me miraba. ¡Inés, mi vida! Durante medio minuto su boca, sus manos, estuvieron bajo mi boca y mis,ojos, y durante ese—tiempo ella concentró en su palidez la sensación de esa dicjla muerta hacía diez años. ¡Y Tristán siempre, sus alaridos de pasión sobrehumana, sobre nuestra felicidad yerta!

Me levanté entonces, atravesé las butacas como u sonámbulo, y avancé por el pasillo aproximándome ella sin verla, sin que me viera, como si durante diez años no hubiera yo sido, un miserable...

Y como diez años atrás, sufrí la alucinación de que llevaba mi sombrero en la mano e iba a pasar delante de ella.

Pasé, la puerta del palco estaba abierta, y me detuve enloquecido. Como diez años antes sobre el sofá ella, Inés, tendida ahora en el diván del antepalco, sollozaba la pasión de Wagner y su felicidad deshecha.

¡Inés!.... Sentí que el destino me colocaba en un momento decisivo. ¡Diez años!... ¿Pero habían pasado? ¡No, no, Inés mía!

Y como entonces, al ver su cuerpo todo amor, sacudido por los sollozos, la llamé:

—¡Inés!

Y como diez años antes, los sollozos redoblaron, y como entonces me respondió bajo sus brazos:

—No, no... ¡Es demasiado tarde!...

Horacio Quiroga (Uruguay, 1878 - 1937) es considerado el padre del cuento latinoamericano. Aquí toma como inspiración la trágica historia de Tristán e Isolda, que funciona como marco para la narración.

La famosa leyenda medieval se refiere a una pareja que se se vio imposibilitada de vivir su amor, tal como sucede con los protagonistas de esta trama. La ambición y el orgullo impidieron que la relación prosperara, dejando un vacío en ambos corazones.

9. La flor del membrillo - Henry Harland

Theodore Vellan había estado fuera de Inglaterra más de tres décadas. Treinta y tantos años antes, su círculo de amistades se quedó perplejo y alarmado ante su repentina marcha y desaparición. En aquella época, su situación parecía especialmente afortunada. Era joven (tenía veintisiete o veintiocho años); su posición era bastante acomodada (poseía una renta de alrededor de tres mil libras anuales); pertenecía a una familia excelente, los Shropshire Vellan, cuyo título nobiliario estaba en manos de su tío, lord Vellan de Norshingfield; era amable, atractivo, simpático, popular; y acababa de obtener un escaño en la Cámara de los Comunes (como segundo diputado por Sheffingham), donde todos esperaban que su ambición y su inteligencia lo llevaran lejos.

Entonces, inesperadamente, renunció a su escaño y abandonó Inglaterra. No quiso explicar a nadie la causa de su insólito proceder. Se limitó a escribir breves cartas de despedida a unos pocos amigos: «Voy a hacer un viaje alrededor del mundo. Estaré fuera un tiempo indefinido». El tiempo indefinido terminó convirtiéndose en más de treinta años; los veinte primeros, sólo su abogado y sus banqueros conocían su dirección, y jamás se la comunicaron a nadie. En cuanto a los diez últimos, se supo que vivía en la isla de Puerto Rico, donde tenía una plantación de azúcar.

Entretanto, el tío había muerto, y un primo (que era su único hijo) había heredado el título nobiliario. Pero éste también acababa de fallecer, sin hijos, y todos los bienes y dignidades habían recaído sobre él. Debido a ese motivo, se vio obligado a regresar a Inglaterra; en el testamento de su primo, una veintena de pequeños beneficiarios no podían recibir su herencia a menos que el nuevo lord estuviera cerca.

La señora Sandryl-Kempton, sentada junto a la chimenea de su espacioso, aireado y desvaído salón, pensaba en el Theodore Vellan de los viejos tiempos y se preguntaba qué aspecto tendría el actual lord Vellan. Había recibido una nota suya esa mañana, enviada la víspera desde Southampton, en la que le anunciaba:

—Estaré en la ciudad mañana en el Hotel Bowden de Cork Street. Quería saber, asimismo, cuándo podría verla.

Le había respondido con un telegrama:

—Ven a cenar esta noche, a las ocho —y él había aceptado.

Por ese motivo, le había dicho a su hijo que cenara en el club; y ahora se hallaba junto a la chimenea, esperando la llegada de Theodore Vellan y rememorando lo ocurrido treinta años antes.

En aquella época, estaba soltera; y una ferviente amistad, que se remontaba a la época en que habían estudiado juntos en Oxford, unía a su futuro marido, a su hermano Paul y a Theodore Vellan. Recordó a los tres jóvenes, tan apuestos, felices e inteligentes, y el brillante futuro de cada uno de ellos: su marido en el cuerpo de abogados, su hermano en la Iglesia, y Vellan, no en la política, ella jamás logró entender sus aspiraciones políticas, que no parecían armonizar con el resto de su carácter, sino en la literatura, como poeta, pues escribía unos versos que ella consideraba muy hermosos y originales.

Evocó todo aquello, y entonces se dio cuenta de que su marido estaba muerto, de que su hermano estaba muerto, y de que Theodore Vellan llevaba muerto para su mundo, en cualquier caso, más de treinta años. Ninguno de los tres se había distinguido en nada; ninguno había estado a la altura de lo que se esperaba de él.

Sus recuerdos eran dulces y amargos al mismo tiempo; llenaron su corazón de alegría y de tristeza. Para ella, Vellan había sido sobre todo un joven tierno y sensible. Tenía ingenio, sentido del humor e imaginación; pero, por encima de todo, era tierno y sensible, lo que se reflejaba en su voz, en su mirada, en sus ademanes. Y su ternura era la base de su encanto; su ternura, que no era más que una parte de su modestia.

—Era tan tierno y sensible, tan modesto, tan simpático y amable —se dijo a sí misma.

Y cientos de ejemplos de su ternura, modestia y amabilidad acudieron a su mente. Y no es que no fuera varonil. Estaba lleno de energía, de optimismo; le gustaba saltar y brincar alegremente como un niño. Y entonces se acordó de una escena que había tenido lugar en esa misma estancia hacía más de treinta años. Era la hora del té, y habían dejado sobre la mesa un plato de galletas almibaradas; ella, su marido y Vellan estaban solos. Su marido tomó un puñado de galletas y las lanzó al aire de una en una, mientras Vellan echaba la cabeza hacia atrás y las recogía en la boca, una de sus habilidades. La señora Kempton sonrió al recordarlo, aunque, al mismo tiempo, se llevó el pañuelo a los ojos.

—¿Por qué se marchó? ¿Qué fue lo que pasó? —se preguntó, mientras la antigua perplejidad ante la conducta de su amigo, el antiguo deseo de comprenderlo renacían con toda su fuerza—. ¿Podría haber sido...? ¿Podría haber sido...?

Y una vieja conjetura, una vieja teoría que jamás había comentado con nadie, pero sobre la que había reflexionado largamente en silencio, volvió a llenar su cabeza de interrogantes.

La puerta se abrió; el mayordomo musitó un nombre; y ella vio a un hombre mayor, alto y pálido, de cabellos blancos, que le sonreía y le tendía las manos. Tardó algún tiempo en comprender quién era. Despreciando, sin darse cuenta, el paso del tiempo, había estado esperando a un joven de veintiocho años, de pelo castaño y tez rubicunda.

Es muy posible que él, por su parte, se sorprendiera al encontrar a una dama de mediana edad con una cofia.

Después de cenar, Theodore Vellan no quiso separarse de su amiga, y la siguió al salón, donde ella dijo que podía fumar. El sacó unos pequeños cigarros cubanos, muy curiosos, cuyo aroma era fragante y delicado. Habían hablado de lo divino y lo humano; se habían reído y habían suspirado recordando antiguas penas y alegrías. Todos sabemos cómo en las Salas de la Memoria, la Dicha y la Melancolía caminan sin rumbo fijo de la mano. Ella había llorado un poco cuando empezaron a hablar de su marido y de su hermano, pero un instante después, al rememorar algo gracioso de ellos, sonrió con los ojos llenos de lágrimas:

—¿Te acuerdas de fulano? —y— ¿Qué habrá sido de él? —eran la clase de preguntas que se hacían, evocando viejos amigos y enemigos como fantasmas salidos del pasado.

Incidentalmente, él había descrito Puerto Rico, sus negros y sus españoles, su clima, su flora y su fauna.

En el salón, se sentaron cada uno a un lado de la chimenea, y guardaron unos momentos de silencio. Aprovechando su permiso, Theodore Vellan sacó uno de sus pequeños cigarros cubanos, lo abrió por sus extremos, lo desenrolló, volvió a enrollarlo y lo encendió.

—Ha llegado la hora de que me cuentes lo que más deseo saber —dijo ella.

—¿Y qué es?

—¿Por qué te marchaste?

—¡Oh! —murmuró su invitado.

Ella esperó unos instantes.

—Cuéntamelo —le suplicó.

—¿Te acuerdas de Mary Isona? —preguntó él.

Ella le lanzó una mirada, como si estuviera muy sorprendida.

—¿Mary Isona? Sí, por supuesto.

—Pues bien, estaba enamorado de ella.

—¿Estabas enamorado de Mary Isona?

—Sí, estaba terriblemente enamorado de ella. Me parece que jamás lo he superado.

La señora Kempton contempló fijamente el fuego, apretando los labios. Vio a una muchacha delgada, con un sencillo vestido negro, un rostro sensible y pálido, unos ojos tristes, oscuros y luminosos, y una abundante cabellera negra y ondulada.